以红带绿 以绿富民

青山碧水,春光正好。驱车沿抗大路一路前行,驶入邢台市信都区寨上村。车窗外,太行山脉绵延起伏,潺潺溪水清澈见底。山坡上的苹果园里,果农们忙着疏花疏果。抗大陈列馆,巍然矗立。

抗大陈列馆

抗大陈列馆

浆水镇寨上村红色历史厚重。中国人民抗日军政大学(简称抗大)在浆水一带办学两年零三个月。镇里50多个村曾有抗大学员驻扎,其中43个村保留有抗大旧址,形成了全国规模最大、保存最完整的抗大旧址群,红色是这片热土的底色。

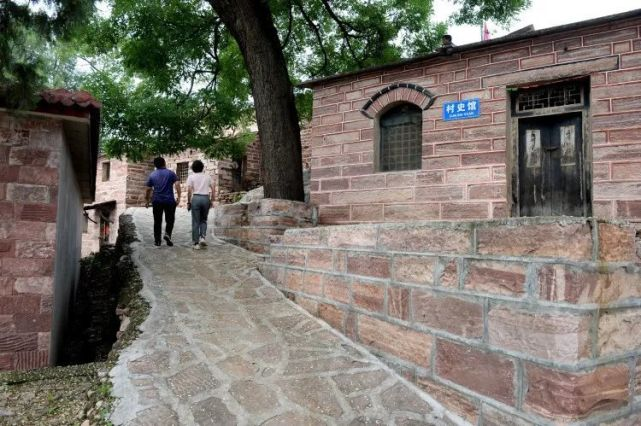

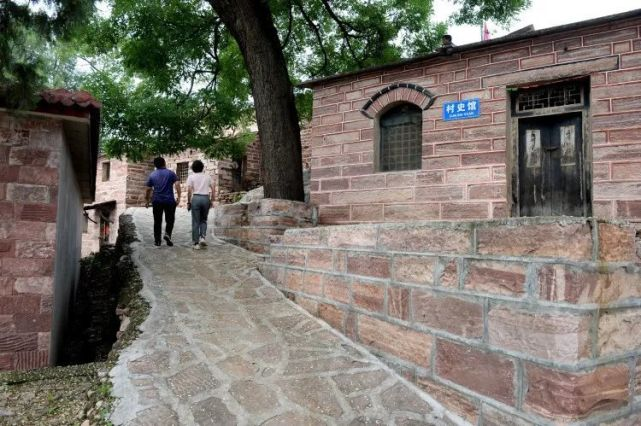

焕然一新的寨上村

焕然一新的寨上村

一段时间里,物阜民丰对寨上村人来说是可望不可即的梦想。过去是“荒山秃岭和尚头,洪水下山遍地流,沿川冲走河滩地,十年九旱不保收。”而如今,寨上村被誉为“太行山最绿的地方”。

行走在寨上村,一排排农家院落坐落两旁,村容村貌一派生机勃勃。“既有绿水青山,又是革命老区,他们致富的办法就是八个字:“以红带绿,以绿富民。”目前,全村人均收入一万八千多元。

红色资源 澎湃生力

近日,一场“旧址村里讲党史”活动,正在寨上村的抗大旧址举行。“土炕、油灯、方桌……都是照原样子恢复的。”寨上村党支部书记郑小平石为游客做起了义务讲解,“我们村几乎所有的老院子都住过抗大学员。”

“这叫‘忆苦思甜饭,游客们想吃都得提前预约。”郑支书说,“豆腐、粉条、煎饼……都是咱浆水的土特产,熬一锅大锅菜,物美价廉。”

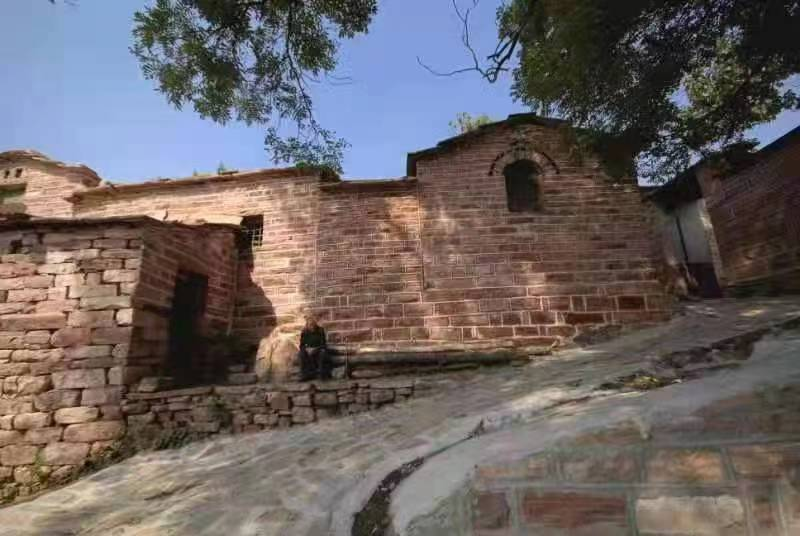

抗大学员们住过的屋子样貌依旧

抗大学员们住过的屋子样貌依旧

分布在山村里的红色文化资源,虽然星星点点,但其意义不言而喻。抗大陈列馆馆长杨树认为,这些红色文化资源成为这些山村的“红色名片”,为推动乡村振兴赋能增色。

由“一点红”变成“一片红”。近年来,浆水镇联合抗大陈列馆以及相关区直部门,在抗大旧址各村开展红色文化共建共享,重点打造9个旧址村作为红色文化现场教学点,推动红色文化资源由点到线、由线到片、由片到面,“红色动能”澎湃有力。

太行最绿 红色最美

抗大在浆水办学期间,光在寨上村居住过的抗大学员就达几百人。如今,他们工作和生活过的房子依然完好。寨上村的红石房随处可见,其中,百余年历史的红石房超50座,其中300余间房连成一片。

“抗大红色文化和红石房是俺村的特色。”郑小平说。前不久,他们与一家公司签约,将对红石民居进行开发,为外地游客提供生态、观光、居住等服务,让更多村民在家门口挣钱。

他们依据离大寨山、九龙峡、前南峪、白云山等旅游景区近的优势,利用闲置的70多处红石院落,开办乡村旅馆,让更多群众在家门口挣钱。

他们依据离大寨山、九龙峡、前南峪、白云山等旅游景区近的优势,利用闲置的70多处红石院落,开办乡村旅馆,让更多群众在家门口挣钱。

“俺家种的一亩多果园,保守估计,一季下来能挣大几千元。”村民郭凤英曾是建档立卡贫困户,她丈夫因患病导致生活一度过得紧巴巴的,靠着国家兜底政策以及村里帮助,爱人病情明显好转,2019年,家里摘了贫困帽,日子一天比一天好。

游客走进来,村民富起来。村民们说,这离不开抗大精神的魅力。在浆水镇,在寨上村,民宿经济等旅游业态悄然兴起,一批农旅项目与红色旅游产业实现无缝对接。不久的将来,这里将从“太行山最绿的地方”发展为“太行山最红的地方”。